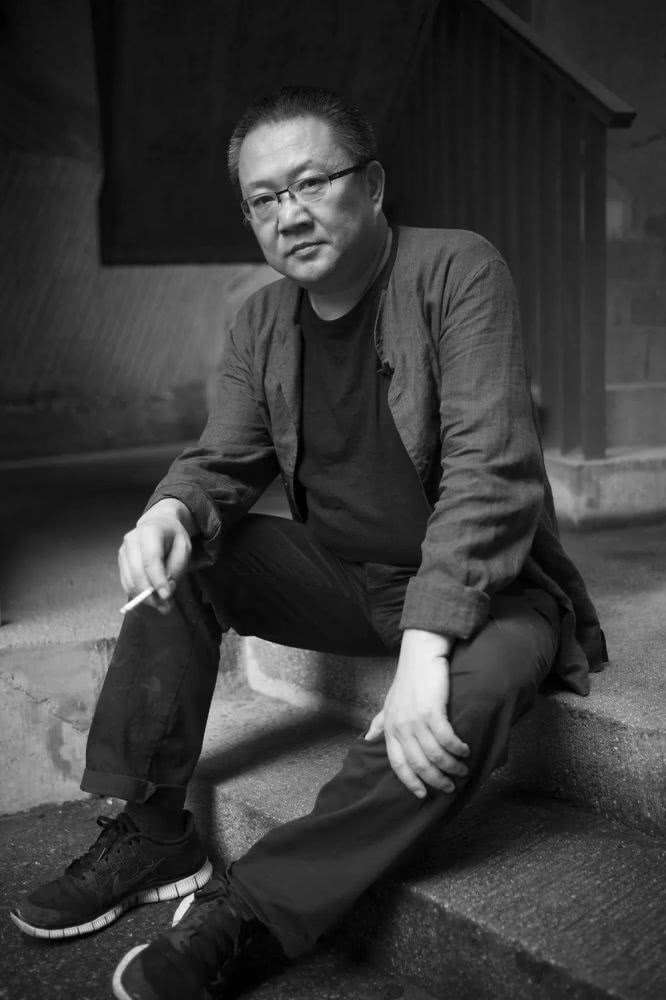

每学期开学前,王澍会给老师们开一个“比武大会”,每人都要拿出有特色的教案,否则就得走人。比如讲园林时,有的老师会摸索中国传统民居的浮雕,有的研究中国园林里的器皿器物,还有人将西方现代建筑与中国园林结合。  王澍,建筑师,中国美术学院建筑艺术学院院长,普利兹克奖获得者。南方人物周刊大食 摄 文 |新京报记者 付子洋 编辑 |滑璇校对|郭利 本文约5461字,阅读全文约需11分钟 两三年前,在中国美术学院象山校区的教室里,王澍见到了“实验的火花”。 当时,一名建筑艺术专业的大三男生在展示自己的装置作业,他把偌大的教室布置成大型滚球游戏场,用回收来的各种垃圾拼装出桥梁、栏杆、喷雾系统等设施,让一颗小球在场上来回穿梭。 那是一个尚未完成的作品,演示中途设施出了故障,男生就趴在地上维修。但王澍对那个孩子的印象太深了,“他有点小疯狂的兴奋劲儿,就像建筑系里的爱迪生。” 王澍是男孩的老师——中国美院建筑艺术学院院长,也是建筑界诺贝尔奖——普利兹克奖的获得者。2003年,他在西子湖畔的这所艺术院校内,提出“重建一种中国当代的本土建筑学”的口号,推行了一场带有乌托邦色彩的教育改革实验。 在亲手设计的校园内,他带着学生做木工、夯土墙,讨论“城中村改造”;在一望无垠的田间地头,他组织学生进行田野调查,完成乡村基础设施建造。 王澍的目标是打破中国建筑学界日益丧失本土性、创造性、思想性的局面,跳出商业化的裹挟。在理工科院校建筑教育的“正规军”外,他要培养几支不一样的“游击队”。 理想的火光 深秋时节,中国美院象山校区内,枯黄的树叶在水墨画一般的建筑间簌簌飘落。校园内一处占地数百平米的木工房内,建筑艺术专业的学生们常常拿着斧头、锤子、锯子,向木工师傅学习中国传统的“榫卯”结构。 在副教授阮昊的课堂上,学生们分成不同的小组,七八个人围坐成一个半圆。一组同学站在白板前,展示着一个城市有机农场孵化器的设计方案,其他同学则要提出合理质疑:不同类型的农业是否有不同的空间设计定义?这个方案能否在其他区域模式化地推广? 看着学生们针锋相对的样子,阮昊很欣慰。与普通高校老师站在讲台上照本宣科相比,他认为这种方式更能培养学生的批判性思维。  2012年05月29日,南京,2012世界建筑最高奖——普利兹克奖得主王澍回到母校东南大学并进行演讲。图片来自视觉中国 在中国美院的建筑艺术专业,培养批判性思维、创造性思维一直是个传统。01级毕业生唐勇至今记得当年的建造课,当时,老师王澍提出的第一个要求就是用各种废弃物造一座房子,传统的水泥、砖头、钢铁等统统不能用。“这等于一上来就把你模仿、复制的可能性全都废掉了。” 奇特的要求下,学生们找来废旧轮胎、快餐盒、饮料瓶,还有人拿来了脏乎乎的棉花,教室被堆成了废品收购站。“他们需要动手摸索,才能知道各种物质的受力结构,在这个过程中,各种花样百出的可笑事情都会发生。”王澍说。 期末时,25名学生完成了两件成品,一件是用“永久牌自行车”做出的装置艺术,一件是用可乐瓶搭成的房子。 唐勇是可乐瓶队的队长,他和全班同学用两万多个透明塑料可乐瓶搭建起了一个正方体样式的小屋。在两三个月的时间里,他们每周要到杭州郊区的废品回收站买瓶子,运回学校,清洗干净,再把它们运到学校的空地上,建造房屋,进行安全检查。“弄得收垃圾的还以为我们是来抢生意的。” 可乐瓶房子建好时,已是春节前夕,杭州城多日飘雪。“在漫天大雪中,学生们就像一支完整的农民施工队,24小时奋战在现场。”王澍回忆,孩子们没有任何怨言,甚至“带有一点理想的火光,真正的创新是会让人感到兴奋的。” 与潮流保持距离 王澍心中“理想的火光”早在上世纪80年代便显现出来。 1981年,18岁的新疆小伙子王澍考入南京工学院(现东南大学)建筑系,成为极度理想主义者、狂人的代名词。在媒体的报道中,大二时,他便公开宣称“没人可以教我了”;答辩会上,他把论文贴满了教室,还表示“中国只有一个半建筑师,杨廷宝是一个,我的老师齐康算半个”。  王澍的代表作品——中国美术学院象山校区。图/视觉中国 从上大学时起,王澍就博览群书,读胡塞尔的《小观念》、列维斯特劳斯的《结构人类学》。1983年,他发表了一篇调研报告,是南京到苏州一带的江南小城生活调查。他建立起了一套近乎驳杂的人文社科知识体系,与建筑师相比,有时更像一位“哲学家”。 在王澍的观念里,中国传统建筑有它自己的特点,他喜欢那种自然、建筑与人之间相互尊重、和谐共处的关系。与之相反,中国城市高楼大厦对西方的盲目复制令人厌倦。 为了心中的执念,王澍抛弃了上世纪90年代的房地产热潮,不愿像其他建筑师一样,趁机捞一桶金。他和同为建筑师的妻子陆文宇在西湖边沉寂下来,找了一间出租屋,过起隐居的生活:当时家徒四壁,他在水泥地上铺上一张凉席睡觉;他不适应南方的黄梅天,衣服在屋里放久了,一拍就掉下一层绿毛。 “那是建筑师的黄金时代,随便接个项目,一年都有一百多万。”唐勇说,但老师王澍就能甘于寂寞,清醒地和物质、名利保持距离。 隐居的日子里,王澍和陆文宇到西湖边散步、登山,在50平米的家里建园林。他对理想建筑师的认知越来越清晰,认为建筑师应该介于艺术家和工程师之间,既要像艺术家一样,对人类生活经验有敏锐的感知,开展创造性的设计;又要把这种浮在空中的想象落地,研究它的结构、研究它的受力。 “我经常开玩笑,当艺术家的工作完成的时候,工程师的工作才刚刚开始”,王澍说。 从零起步的教学实验 2001年,从同济大学建筑与城市规划学院获得博士学位后,蛰伏十余年的王澍被中国美院院长许江请出了山。两年后,中国美院的建筑艺术系重立,一场由王澍主导的“教改实验”拉开帷幕。 作为建筑艺术专业的第一届学生,唐勇记得,班主任王澍第一次出现时穿了一件深红色的大毛衣,很胖,留着寸头。他在讲台上逻辑清晰,说话“很有煽动力”。 那时的王澍还没出名,但旁征博引,告诉学生们优秀的建筑师要读哲学、人类学,推荐卡尔维诺和列维斯特劳斯。讲话持续了一小时,教室里很安静,唐勇却像打了鸡血一样,“他说文艺复兴以来,西方的艺术理想是建筑、绘画、雕塑三位一体的,但建筑被摆在最高位置。因为它是一门综合的艺术,会把绘画、雕塑都融合进去。” 唐勇认为,王澍的一番话就像一场启蒙,虽然没教什么具体知识,却让他对这门学科产生了最原初的敬畏。 在美院,没人比王澍更懂建筑,他的教改实验也因此获得了足够的空间。 2003年,王澍和陆文宇共同起草了第一份“实验建筑”本科五年制教学大纲与教学计划,含有“如画”“材料”“批判/混响/边缘”“建构”等8条教学线索。“这些线索更像一些理念和方向,会落实到不同的课程中。”王澍说,比如“如画”,是以中国传统山水画为研究对象,会体现在一年级的“空间渲染”、二年级的“园宅”等课程中,为的是培养学生形成一种“建筑如画”的空间意境感。 在这样的教学体系中,大一学生要做木工,学习中国传统的“榫卯”结构,还要学习书法课。唐勇记得,王澍还带着他们去苏州逛园林,在园子里练书法,“因为他觉得书法行云流水的形态里,也有中国传统建筑美学的特点。” “但是你不要认为这是一场颠覆性的改革,高校建筑学专业大纲里要求的硬性指标我们都符合。”建筑艺术系系主任陈立超说,在这场教改实验中,“王澍负责天马行空,我们负责脚踏实地。” 初次看到这份教学大纲时,美院的一位副院长觉得很有意思,指着一条线索问,这个谁教?王澍说,我教。他又指了指另一条线索,这个呢?王澍说,还是我教。 如何找到合适的老师,是教改之初的一个大问题。王澍说,最开始的一年,他只能和陆文宇一起给学生上课,还从北京请了一位著名当代艺术家作外援,“相当于设计、理论、历史课,都是我一个人的”。  王澍(右一)和陆文宇(右二)正在课堂教学。受访者供图 直到2004年左右,他的第一届研究生毕业,情况才略有好转,“五个人里我留下了四个”。 也有一些老师是王澍在国外访学、演讲时“捞”回来的,比如阮昊。他是清华大学建筑学学士、美国普林斯顿大学建筑学硕士。2012年,王澍在哈佛大学访学时,阮昊是他的助教,二人的理念十分契合。 每学期开学前,王澍会给老师们开一个“比武大会”,每人都要拿出有特色的教案,否则就得走人。比如讲园林时,有的老师会摸索中国传统民居的浮雕,有的研究中国园林里的器皿器物,还有人将西方现代建筑与中国园林结合。 在王澍看来,这种交流中迸发出的火花正是他想要的效果。“一个老师是全黑白的,一个老师是彩色的,一个老师是极抽象的,但这三条线索都有潜力,我希望它就像一个花园。” 广袤乡村的实践 除了校园内的课程,王澍也会让学生走出去,到广袤的乡间做田野调查、调研中国传统民居,或者真实地参与乡村基础建设。 有时王澍看到一面墙,就会让学生去触摸,感受背后的建筑学原理。在乡下走访时看到传统民居,他会告诉他们屋檐、大门上的特征,哪些体现着这是一处“文人住宅”。“他会让学生去感知,墙究竟是什么?土究竟是什么?木头究竟是什么?当你的手有了触感,那种感知是语言、思想和任何知识体系没法代替的。”阮昊说。 学生们的动手实践课程,在研究生阶段达到极致。 从2016年起,中国美院建筑艺术学院与东南大学、美国麻省理工学院的建筑系,组建了“三校联合夏令营”。每年暑假,学生们可以到中国乡村区,帮助修建公共基础设施。 在中国美院的带队老师蒋伟华看来,在学生时代就完整参与一个项目的选址、制图、修建等过程,并让项目真正投入使用,这在国内建筑教育中非常难得。这样的机会来自王澍本人的社会影响力——作为普利兹克奖得主,他能与地方政府斡旋,争取到资金和场地支持,“对于地方政府来说,这也是吸引旅游的一块金字招牌”。  浙江杭州,富阳洞桥镇文村,王澍参与修缮、改造的农居房项目。图/视觉中国 蒋伟华记得,第一年的项目是在浙江衢州一个叫幸福源的小村里修建公厕。这是来自王澍的考虑,“因为民居住宅都是私域,而公厕某种程度上代表的是乡村公共空间”。 在村里,学生们先是挨家挨户做调研,了解村民的生活习惯,之后才是设计、建造。在乡下的时间长了女生们都戴起了在村里买的遮阳帽,骑着电瓶车,晒得黑黢黢的。蒋伟华说,他每天在村口,远远地看着她们过来,“和村民没什么区别。” 经过观察,学生们发现村民常用三层阶梯式的洗手池,便在公厕外建了一个样式差不多的。后来,那里成了村民的公共活动场所之一,农妇们聚在水池边洗菜、聊天,孩子们就在附近的土坡上玩耍。 这样的场面,很符合王澍对田园牧歌式的传统文化的向往,符合他对“本土性”的推崇。但向往与推崇之外,这也是他的现实选择,因为中国的城市建设已趋近饱和,乡村还可以“做点不一样的东西”。“这就是我为什么鼓励学生去乡村,它的结构更开放,还有一些实践的机会。”王澍说。 失败抑或成功 可并非所有人都能接受王澍的这场教学改革。 他记得新世纪初,在他刚刚打出教改的口号时,常常会有其他学校的老师当着他的面反驳:“你们肯定会失败”“你们的学生没法融入社会”。 如果这个所谓的“社会”,是一种商业化的、套路化的社会,或许那些老师的判断是正确的。在“三校联合夏令营”中,王澍和他的学生就与这样的社会发生了龃龉。 建造公厕时,王澍等人提议用当地最常见的竹子作为原材料,从建筑美学的角度考虑,竹子与民居更和谐,而且更环保。 但听说王澍主持的项目竟然要用竹子时,政府和村民都急了。蒋伟华说,“他们觉得我们把你请过来,怎么能用这么廉价的东西!”他们的希望是像大城市的建筑那样,用钢筋水泥,再铺上五颜六色的石头。不过他们最终被王澍说服了,公厕的建材依旧是毛竹、瓦片、石头之类的“土材料”。 与建造公厕时的争议相比,王澍的学生们一旦毕业,面对的现实要复杂得多。他们在美院接受的是一套纯粹化、理想化的教育,可进入大设计院后,商业的洪流滚滚而来,许多人都要经历一番“痛苦纠结”。 “在中国的体制下,要想做一些特别有意思的、还能在大街上看到的建筑,除非你到了王澍老师这个级别,对吧?所以很多学生去了设计院就要建住宅、建高档小区,非常商业化、套路化。”陈立超说。 有的学生甚至开始复制、抄袭王澍的作品。对于这场以原创为核心内容之一的教改,这无疑是个莫大的讽刺。 陈立超记得,有学生毕业后成立了自己的事务所,打着王澍学生的旗号在朋友圈炒作。“他们建的民宿项目里,布满了典型的王澍式屋檐、老树、夯土墙,连椅子的造型都和象山校区的设计一模一样。”对此,王澍也看到了,但他什么也没说。 众多毕业生里,唐勇属于少数能在洪流中保全自己的“幸存者”。30岁那年,他在北京成立了一家建筑师事务所,既承接一些挣钱的项目,也会倒贴钱做点自己想做的事,比如在陕北的泥河沟村古枣园建旱厕。“那是一个洗澡都缺水的地方,建旱厕符合当地的节水需要,粪尿可以作为农肥再利用,是传统农耕体系的重要一环。”唐勇说。 2014年,泥河沟村古枣园被联合国粮农组织列为“全球重要农业文化遗产”。能参与这里的生态保护,属于唐勇心中“有意义的事”。  王澍和学生们在乡间调研。受访者供图 为了检验十多年的教改效果,2017年4月,杭州杏花微雨的时节,王澍在中国美院美术馆办了一场教学成果展,取名为“不断实验”。从大一到大五的36组学生作品摆放在展厅里,按照教学大纲上的8条线索分成了8个板块,有简单的杭州建筑水墨画,也有堆成小山的椅子,总体看,就像一个大型装置艺术的“威尼斯双年展”。 到展览现场助阵的,有数位普利兹克建筑奖得主及评委,以及来自清华大学、美国麻省理工学院、康奈尔大学等几十位国内外知名高校的建筑学院院长、教授。王澍记得当时特别轰动,成群结队的人到学校里来看展览。 现在,如果让王澍给这场教改打分,他会打6分,因为教学质量还有进一步完善的空间。他说真正的评价要再等十年,“采访完第一届的学生,才能真正体现出教育改革的作用。” 洋葱话题 你遇到过什么很有创意的老师? |